1、認識幽門螺桿菌

幽門螺桿菌是一種螺旋形、微厭氧、對生長條件要求十分苛刻的細菌。1983年首次從慢性活動性胃炎患者的胃黏膜活檢組織中分離,是目前所知能夠在人胃中生存的唯一微生物種類。2017年10月27日,世界衛生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清單將幽門螺桿菌(感染)列在一類致癌物中。

幽門螺桿菌有著曲桿樣的結構,菌體一側有鞭毛,這些鞭毛能像手臂一樣擺動,推動細菌在胃部組織中活動,全球大約一半人都被幽門螺桿菌感染過。這種細菌會通過口-口、糞-口傳播,從被感染者身上傳播到其他人體內,感染胃部組織,并在胃中生存。

大多數感染者并不會表現出任何癥狀,同時他們對體內這些細菌也一無所知,但在大約五分之一的感染者中,這些細菌會在多年后引發患者出現胃炎,進而引發多種疾病,比如消化道潰瘍、胃粘膜潰瘍等。幽門螺桿菌感染也會誘發胃癌,胃癌是全球人群因癌癥死亡的常見原因,在胃癌患者中,至少有90%的癌癥發病都被認為是幽門螺桿菌惹的禍,該菌常會造成胃部細胞發生遺傳改變,從而造成持續性的嚴重胃炎,進而引發胃癌。

2、六種人,感染了幽門螺桿菌一定要及時清除

理論上來講,幽門螺桿菌是一種容易傳染的細菌,一旦發現,無論有無臨床癥狀,都應該積極根治。不過,我國人口基數大,想要篩查出所有的感染者是不現實的。因此,即便根治了也容易再次感染。一旦復發,幽門螺桿菌對抗生素的耐藥性會增加,再次根治的難度、風險都會增大。

因此,目前臨床專家對是否需要清除幽門螺桿達成的共識:高風險人群進行根除治療,低風險的人群可進一步評估。

需要根治的高風險人群:

1.有消化不良癥狀的感染者;

2.已經患有慢性胃炎和胃十二指腸潰瘍的感染者;

3.長期服用質子泵抑制劑的感染者;

4.計劃服用阿司匹林、布洛芬、芬必得等非甾體抗炎藥的感染者;

5.有過胃病惡化的家族史感染者;

6.個人要求治療的感染者。

3、放任幽門螺桿菌不管,都會有什么臨床結局呢?

那如果在明知已感染幽門螺桿菌的情況下,不采取任何治療措施,都會發生哪些癥狀呢?

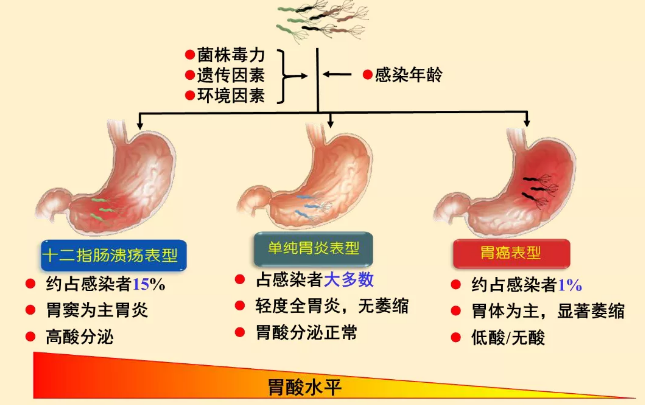

幽門螺桿菌感染引起不同臨床結局是其與宿主(遺傳)因素和環境因素共同作用的結果。

幽門螺桿菌胃炎圍內分布部位(胃竇為主,胃體為主和全胃)在很大程度上決定了其感染后胃酸分泌變化,而胃酸分泌水平高低可影響感染結局。如,胃竇感染為主使胃酸分泌增加,十二指腸潰瘍發生風險增加(十二指腸潰瘍表型胃炎);胃體感染為主者胃酸分泌降低,胃癌發生風險增加(胃癌表型胃炎);多數輕度全胃炎患者胃酸分泌物明顯改變(單純慢性胃炎表型)。

到目前為止,幽門螺桿菌感染后發生何種表型的決定因素仍不完全清楚。不同幽門螺桿菌菌株的毒力因子存在差異。遺傳因素中宿主的一些細胞因子基因多態性起關鍵作用,包括白介素-1、白介素-10和腫瘤壞死因子-α等。例如,白介素-1B基因多態性決定了幽門螺桿菌感染后不同個體產生的白介素-1水平高低。白介素-1有強烈抑制胃酸分泌作用,白介素-1產生水平高者,則胃酸分泌低,幽門螺桿菌可在胃體定植(胃體壁細胞分泌胃酸),引起胃體為主胃炎;反之,則胃酸分泌升高,幽門螺桿菌主要在胃竇定植,引起胃竇為主胃炎。

另外,高鹽飲食、吸煙等是可能的環境因素,這些因素會促進胃體胃炎發生,與胃癌發生危險性增加相關。

4、治療幽門螺桿菌,試試巖藻多糖!

巖藻多糖(Fucoidan),又名褐藻糖膠,是一種褐藻中特有的含有硫酸基的天然活性多糖,主要存在于海帶、裙帶菜、巨藻、墨角藻等褐藻的細胞壁基質、細胞間隙及分泌的黏液中。

1995年,瑞典隆德大學微生物學家Torkel Wadstrom教授首次通過體外實驗發現巖藻多糖具有抑制幽門螺桿菌與胃部細胞的黏附作用,通過進一步免疫印跡實驗發現,幽門螺桿菌表面具有巖藻多糖特異性結合蛋白,能夠與巖藻多糖結合,從而達到抑制幽門螺桿菌黏附的作用。

青島明月海藻集團海藻活性物質國家重點實驗室與青島大學醫學院附屬醫院聯合開展一項90位幽門螺桿菌陽性患者的臨床研究,結果表明,單獨使用BMSFu?-Hp巖藻多糖的幽門螺桿菌清除有效率達77.3%,與標準四聯療法清除有效率接近,而BMSFu?-Hp巖藻多糖聯合四聯療法清除率可達到100%。

巖藻多糖已被確認是一種功能性食品,廣泛應用在食品、藥品、保健品等多個領域。多項研究證實攝入巖藻多糖可以清除幽門螺桿菌、保護胃黏膜。

參考文獻:

Manuel R. Amieva and Emad M. El–Omar, Host-bacterial interactions in Helicobacter pylori infection. Gastroenterology. 2008, 134(1):306-323.

更多健康資訊,請關注訂閱號“巖藻多糖”,知乎“BMSFu巖藻多糖”。

原創文章,未經授權,請勿轉載。

魯公網安備 37021102001208號

Copyright ©2019 明月海藻生物健康科技集團 版權所有